小学校4年で分度器を使って、角度の勉強をします。この角度の勉強というのは、現代は当たり前で、中学、高校と勉強していく中で三角関数の勉強につながっていきます。それが、岩波文庫の「塵劫記(じんこうき)」によれば、江戸時代初期には、なんと角度の概念がなかったそうです。傾斜は水平に一尺進む間にどれだけ高くなるかで表したそうです。つまり、勾配ですね。

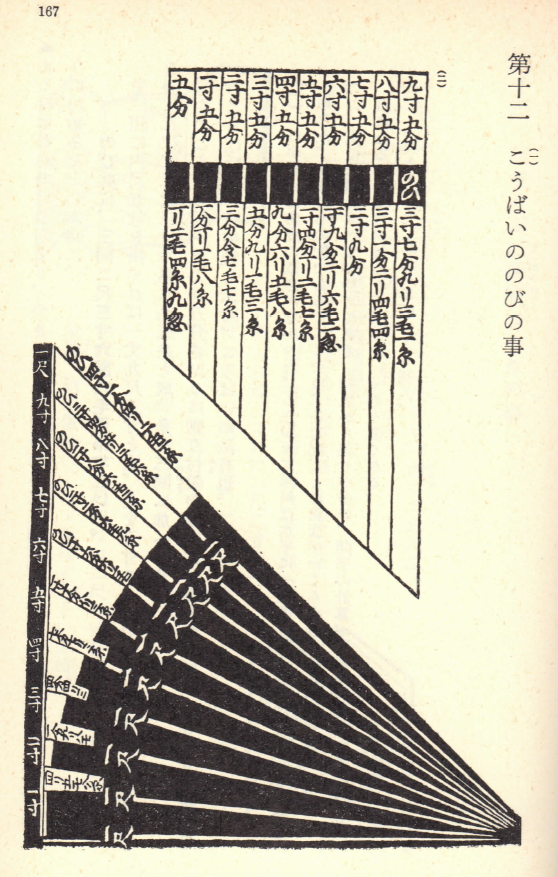

この文庫の167頁に次の図があり、その下の絵は何を意味しているのか、考えてみました。

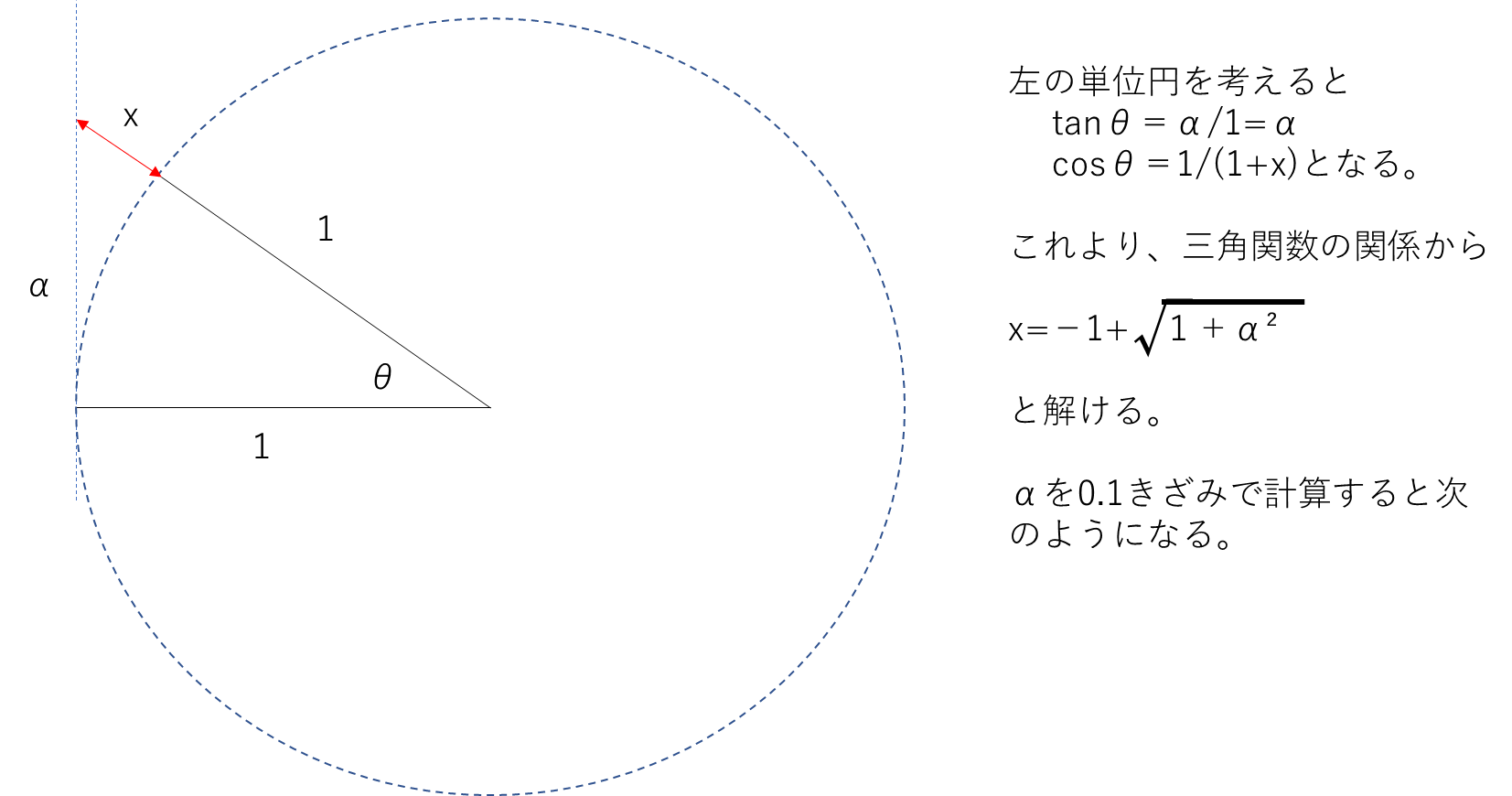

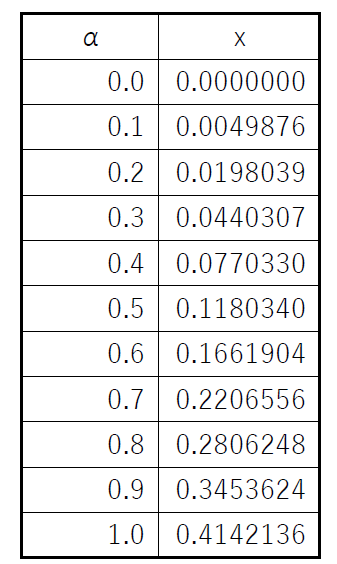

これは、次の絵のように考えられ、結果、この本と同じ答えが求められました。

たまに、頭を使うと疲れますね~(^-^;

追記(2022年4月29日)

上述の求め方では三角関数を使っていますが、三角形のピタゴラスの定理より、次式が成立して同じ答えが求められます。

1+α2=(1+x)2

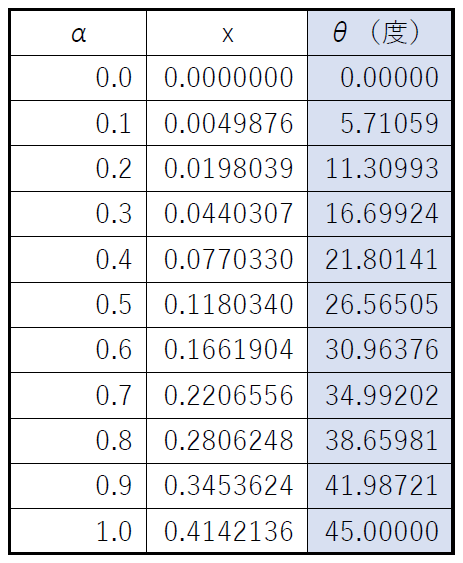

また、角度θを求めると次の関係となります。