例の「塵劫記(じんこうき)」には、後世の人向けに残された遺題が12問あり、そのうちの第10問(円載積)に挑戦してみました。

それは、次のような問題です。

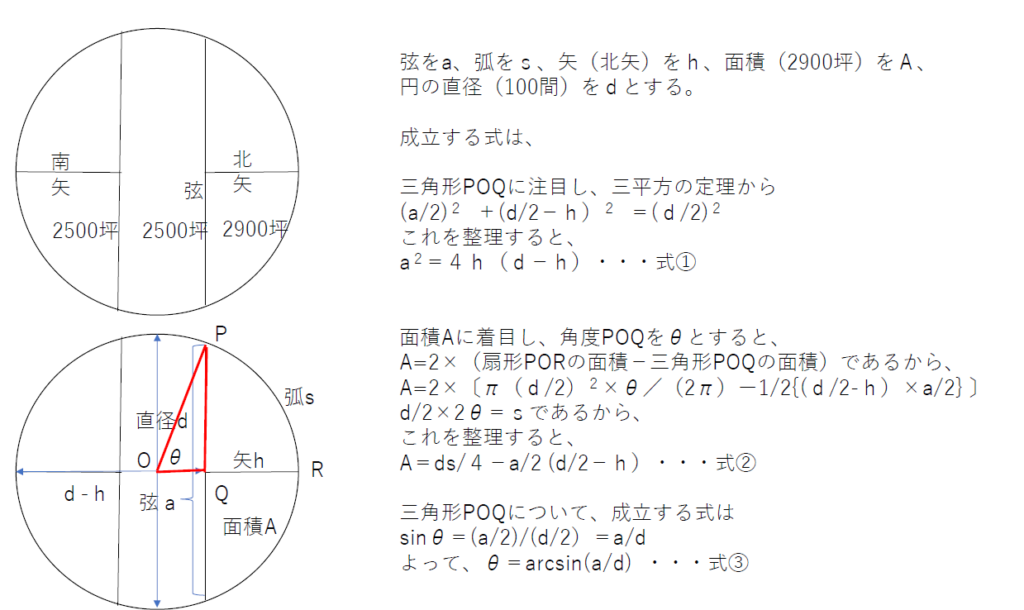

つまり、直径100間の円形の屋敷を3人にわけて、面積が2900坪、2500坪、2500坪とする。それぞれの矢、弦の長さを求めよという問題です。そもそも、直径が100間ならば、円の面積はトータル7853.981634坪となるので、そもそも問題からして誤差がありますが・・・。

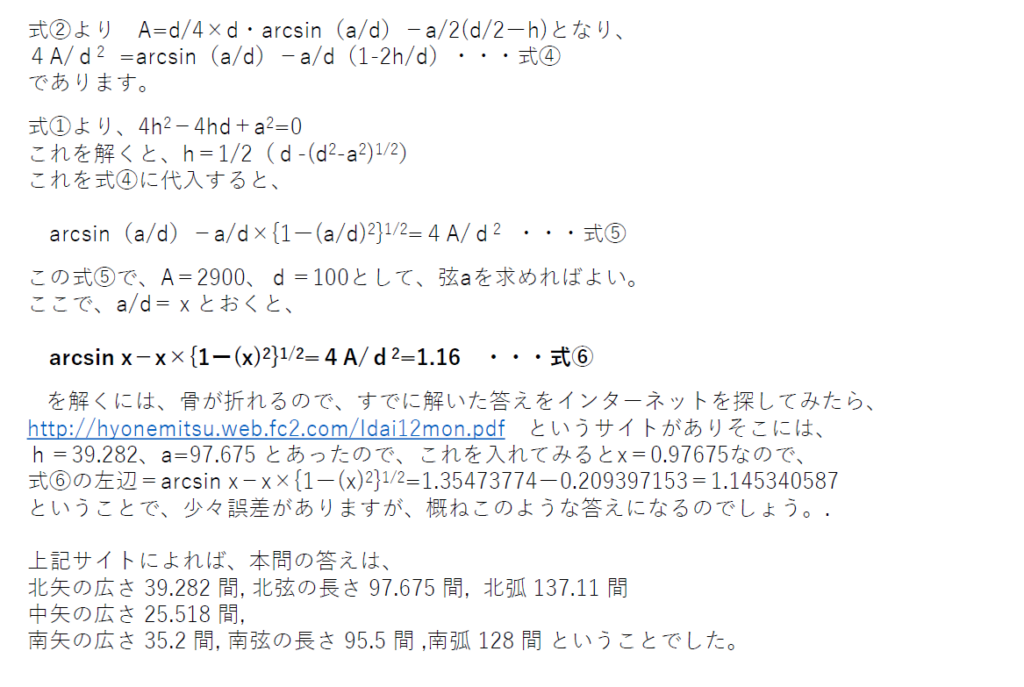

解いてみました。

当時は、arcsin の式はなく、むしろ今は習わない近似式「弧矢弦(こしげん)の式(s^2=a^2+6h^2)」が出てきます。この式については、今度検討してみたいと思っております。

しかし、江戸時代の人は、関数電卓もなければ、パソコンもない中で、よくこんな計算をしたものだと感心するばかりです。